服务热线

刘李冰:行走在反传销江湖“我希望别人称我为传销解救师”

行走在传销江湖,“我希望别人称我为传销解救师”。

夜晚,刘李冰乘坐火车抵达湖南娄底,黑框眼镜、略显破旧的旅行包是他长期出差在外的标配。经过长途旅行之后的他显得有些疲惫,可是对于这趟旅行来说,一切才刚刚开始。

(图为刘李冰本人)

行走于传销江湖

▲▲▲

抵达湖南后,刘李冰和团队一行人便立即赶往酒店向受害人亲友了解情况。从火车站出发前往酒店的车上,刘李冰丝毫不敢懈怠,抓紧时间熟悉委托人提供的受害者资料。

(刘李冰团队在酒店为寻人做准备)

受害人梁某34岁,在深圳打工,今年5月他结识了一名女网友,情感经历并不丰富的他很快被对方的甜蜜攻势“俘获”,带着仅有的几千元钱和简单的行李来到了娄底,自此失去了与家人的联系。

三个月后,梁某突然给父母打电话要几万元钱,称交了女朋友要购买礼物,其他不愿多说。

因为不确定弟弟具体是什么情况,加上异地报案的困难,梁某的哥哥没有选择报警,而是通过熟人介绍找到了刘李冰,希望能找到弟弟的下落。

在接到委托后,经过专业分析,刘李冰和他的团队很快确定了梁某身处北派传销组织。

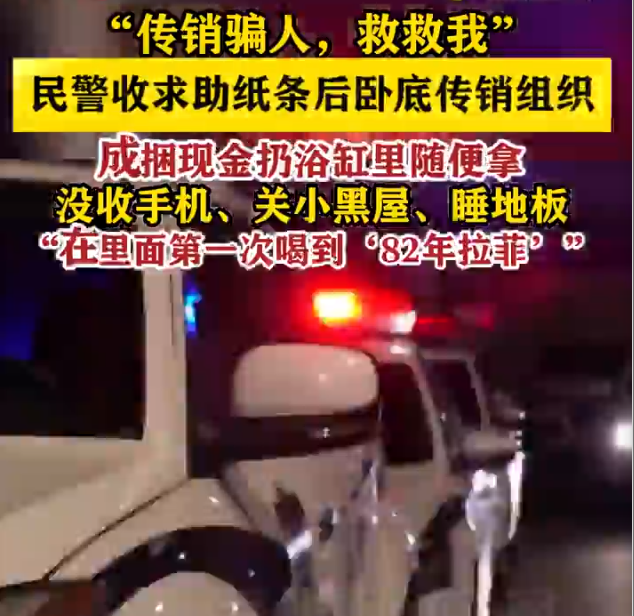

北派传销常控制人身自由,通过洗脑和暴力让受害者掏钱,而南派传销则更注重精神控制,用亲情和巨额收益来引人上钩。

刘李冰后来发现,当地的组织将人诱骗进去后就会进行殴打和控制,是一种典型的北派传销。

其中,“处对象”的方式正是传销组织找人进团的一种常用手段。组织里的男生通常会通过一些交友网站或者QQ、微信等寻找对象“下手”,女生则更多是用视频和语音的方式“引人上钩”,一旦对方坠入“爱河”便成了传销组织的头号目标。

传销团伙通过这样的方式将人骗到传销窝点后,便利用暴力控制这些人,让其找各种借口找家里人要钱,这样的“套路”几乎是传销的一种基本操作过程。

通过研究梁某QQ登陆信息的定位,刘李冰将传销窝点范围确定在一所医院和贸易市场附近的几个老旧小区之中。

早晨六点多,他就和同伴来到了这一带的小区踩点,并向街坊邻居以及附近一些小卖部等商店进行询问收集资料。

由于传销具有流动性、隐蔽性等特点,有时仅凭姓名或一张照片去茫茫人海中搜寻线索,等同大海捞针,难度可想而知。

(刘李冰询问附近居民)

传销组织中的人员大多不是本地人,不会本地方言,一般在凌晨或半夜十二点后外出活动,所以就算是邻居也不清楚他们的行踪,这也加大了他们寻人的难度。

“很多受害者无法发出求救信号,传销经理和老总都行事谨慎,行踪不定,要想短时间内找到他们无异于海底捞针。”经过一个上午的调查和蹲点,刘李冰和同伴并未得到太多有价值的信息。

“具备十足的耐心和细致的观察能力是做这行的最基本要素。”夜幕降临,刘李冰和同伴又再次来到小区周边进行调查。

传销窝点一般都会藏身于一些老旧的居民单元楼中,这里人流量大且混杂,房租便宜,是传销组织青睐的“风水宝地”。

可经过一天的排查,刘李冰和同伴仍没有发现有价值的线索。传销组织都会训练其组员的“反侦察”能力,行事谨慎、行踪不定是他们这群人做事的“准则”。所以要想短时间内找到他们无异于海底捞针。

为尽快找到线索,刘李冰邀请了湖南本地的反传销解救师易新建来合力搜寻。易新建是湖南岳阳人,当过兵,复员后被自己的一名战友骗去传销组织,到头来却一场空。2010年,他遣散了下属的传销团队,并于2013年在湖南长沙成立了反传销工作室。

(刘李冰等人到居民楼逐一排查)

据刘李冰介绍,目前全国活跃的反传销从业者仅30多人,其中大多数都曾参与过传销,“上岸”后找工作也比较难,刚好对传销比较熟悉,就加入了反传销的队伍。

面对困境,刘李冰与易新建迅速商量出对策,找到了社区服务中心的工作人员,并向他们说明了寻找传销受害人的缘由。

“传销组织的活动有一定的规律,传销经理和老总们大多会在清晨和傍晚出没于各个传销窝点之间。”

第二天一大早,刘李冰与易新建就抓紧时间,在工作人员的配合下,对小区内的每一个单元楼进行了搜寻,挨家挨户地询问有无传销人员的活动迹象。

对于长期“混迹于传销行业”的刘李冰而言,排查传销组织的窝点自然要找到相关的特征物。与其他普通居民住所相比,传销组织通常是10人或以上的人共同居住,所以他在门口或是阳台上晒的衣服量大且种类简单朴素。

再从传销人员的出行来看,一般为2—3人一起出动,这些人营养不足,又缺少户外活动,走过身边,甚至能闻到衣服晒不干的霉味。

中午,刘李冰和易新建在单元楼下发现了一个操着外地口音的可疑男子。在他们询问这名男子身份时,男子神色慌张,突然转身就逃跑。易新建和梁某的哥哥一个箭步冲上前,围追堵截,合力把男子当场制伏。

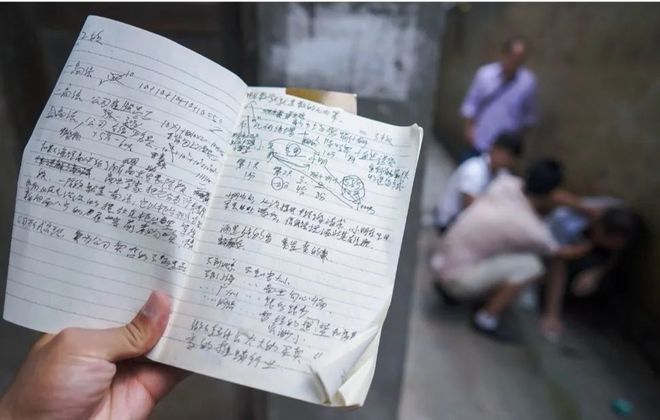

通过刘李冰一行人的逼问,该男子承认自己是这一带某组织的经理。不仅如此,刘李冰还搜查出他身上大量关于传销行骗的图纸。紧接着,他们又从男子口中盘问出传销窝点。

(传销人员行骗的图纸)

而巧合的是这天有一位刚刚逃离出组织的受害者向警方报案,于是刘李冰等人便协助警方立刻摧毁了该窝点。窝点中共有八人,其中包括刘李冰正在寻找的梁某。

随后刘李冰一行人将受害者送入当地警局配合录口供,此时距离梁某陷入传销组织已经过去了23天。最终经过审查,除两名受害人,其他六名涉案人员以抢劫罪被拘捕。

“哎呀!人没事就好。就是那么久不见,他瘦了很多!”梁某的哥哥操着一口河南乡音,见到弟弟安全无事,终于露出了轻松释怀的笑容,并给家里人打了电话报平安。在夕阳的余晖中,刘李冰也踏上了回家的路。

(图为梁某的哥哥)

赎罪与使命

▲▲▲

刘李冰今年34岁,来自山西临汾霍州,是中国的首位传销解救师。

2005年大学毕业后,同学告诉了他一个好消息,说替他在南宁的一家医院找了份工作,于是刘李冰很快从家乡来到了南宁,把从父母手里骗来的七八万元全部交给了同学后,他正式走上了传销道路。

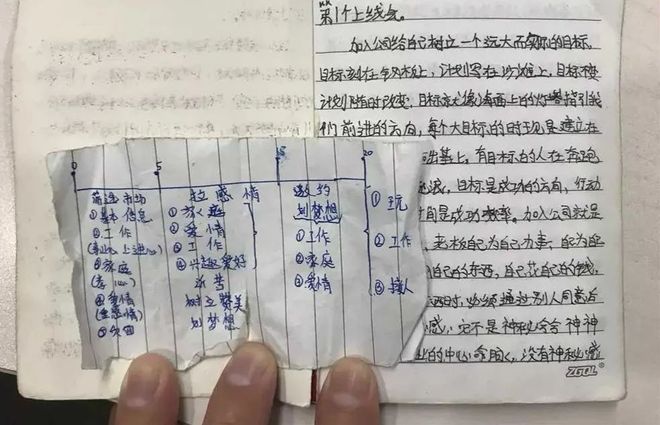

当时的传销组织中有几个他的老乡,进去之后,那些人便带着他一起上课。其中,“神秘3800”理论给刘李冰留下了很深的印象。讲课的人一边在纸上画图,一边解释“3800”的意思——交3800元给组织,组织便带你赚380万元,这就是其“诱惑力”非常大的原因之一。

(传销组织人员的“工作笔记”)

面对这些刻意规避国家法律法规的“教学”,他开始怀疑自己这是误入了传销。“我从一开始就不太相信(传销)能赚钱,但我不想空手回去。”刚步入社会的他经验尚浅,且传销组织中还有许多他老家的亲戚,于是一心想赚点钱的他便留了下来。

刘李冰做传销的事情很快就在老家传了开来,大家听到“传销”二字,都不免一副惊恐和嫌弃的态度。昔日的他离开家,干起了传销的活,还一步步混到了传销老总的位置。

在传销的圈子里,他是个不小的“头头”,也拥有不少“呼风唤雨”的能力。但是回到家乡,他因为挂上了“传销”的标签,名声也一落千丈,朋友们对他避而不及,连亲弟弟也步他后尘。

他从未想到自己会走到“过街老鼠,人人喊打”的地步。在这样的打击下,他开始怀疑自己的到底是个什么样的人,同时开始思考自己未来的出路。

最终,刘李冰做了一个决定——他结束了自己传销的活,彻底退出了传销组织。随后,他只身把弟弟劝说回家,并于2010年成立了反传销工作室,从“传销老总”摇身一变,扛起了反传销的大旗。

起初,和刘李冰一起干反传销的人并不多,大多是些从网上结识的朋友,因为对反传销的工作感兴趣而聚到了一起。但无奈对传销的了解极少以及救助、宣传渠道和资金的欠缺,刘李冰等人长时间只能摸着石头过河,没过多久这个团队就解散了。

可对于意志坚定的刘李冰来说,这些挫折并不能阻止他前进的脚步,于是他又重新出发,四处搜寻线索,寻找新的反传销出路。“做反传销这件事是断断续续的,但我很庆幸最后坚持了下来。”

砍向弱者的刀仍在挥舞

▲▲▲

刘李冰从事反传销已有10年,解救过上千名深陷传销组织的受害人,这些人大多是17到20岁的年轻人,家境不好,学历也不高,急切地想要出人头地、改变现状,加上对于社会了解尚浅,便上了传销的当。

他们有些和梁某一样成功被解救,生活走上了正轨,但也有些人经历了“解救”的程序依旧没有脱离苦海。

刘李冰曾遇到过一个十分特殊的受害者,在他们进行劝说工作之前,其家属已经多次相劝,可结果并不尽人意,导致受害者与其家属关系破裂。随后,她的家属以她有精神病为由,将女孩送进了精神病院。

可是当刘李冰等人介入这件事后,与这个女孩进行沟通才发现她完全是一个正常人,只是已经被传销洗脑,一直坚信传销这个事情,完全听不进他人的劝说。

刘李冰告诉女孩,从他踏进传销组织到“晋升”为传销经理,再到理想破灭的一场空,他感受到了前所未有的失望,感觉所有努力都付诸于东流,痛苦和绝望成了他生活的枷锁。

刘李冰深知进入传销之后的感受,而他的感同身受也是“洗脑”过程中尖刀上的刀刃。可是女孩并不为所动,她的执念太深,赚钱养家无疑是她进入传销组织的精神支柱。

第一次劝说结果失败,这个女孩只能继续被关在精神病院中。过了几个月之后,刘李冰突然接到精神病院打来的电话说,女孩想通了,想和刘李冰谈一谈。

于是,刘李冰立马联系了受害者家属,可殊不知她的家人却不相信她的话,怀疑这是她为了逃跑想出的对策。

第二次与受害者见面时,刘李冰一行人都被吓了一跳。受害者是被她的家人绑着来的,手和脚全被绳子捆得紧紧的,皮肤上都已经被勒出了红印,整个人完全无法动弹。刘李冰赶紧让她的家人松了绑,并找了一家饭店,让她的家人都出去,准备和女孩单独交流。

刘李冰开始回忆自己的经历,与她谈起内部的生活。“交3800赚380万”“1040阳光工程”“上总”等专业术语频繁出现,女孩很快相信他确实是内行。对于刘李冰这样的解救师而言,“升过经理”“上过总”就是他们的杀手锏。

在受害者的心目中,刘李冰的这些“厉害”的经历就等于完成了他们遥不可及的梦想。随着他把经理的身份摊开,那些与传销有关的五彩斑斓的泡沫,被戳破了。

其实这位受害者接触传销的时间并不是很长,她的想法也很简单,“传销能赚大钱”就是她的执念。

沟通结束后,她也认识到了传销的危害和自己的错误,但由于她和家里人的关系实在特殊,所以还需要刘李冰作为一个中间人,化解他们之间的误解,最后沟通顺利,家属也将她接回了家。

本以为这个案件已经落下了尾声,但后来发生的事情却是刘李冰怎么也没有想到的。受害者其实在和刘李冰沟通完之后已经没有大碍,但她的家人却在回去之后限制了她的出行自由,派人一直监视她。

10年的解救生涯里,刘李冰遇到了上千名被解救者。这些人在与他告别之后是否开启了崭新的生活,现状如何,刘李冰无从知晓,但他希望有一天挥向弱者的那把刀最终能停下,脱离“苦海”的人最终也能获得救赎,找到新的人生。

我是一名传销解救师

▲▲▲

从2010年建立反传销工作室到现在,刘李冰所做的事总会引起许多误解。从反传销志愿者开始,舆论便随之而来。

志愿者的工作只是配合公安机关打击传销,偶尔接到委托者的请求也只是收取少量的费用,可这期间强大的舆论压得人喘不过气。

有人说,“反传销组织是在吃‘人血馒头’,是用救人作为敛财手段。”为了让大家对反传销人士有一个更清晰的定位,刘李冰便将反传销志愿者重新改名,便有了这一职业——传销解救师。

在刘李冰看来,反传销是一件危险系度比较高的工作。对于反传销的风险,刘李冰表示选择了这一行,只能自己承担。

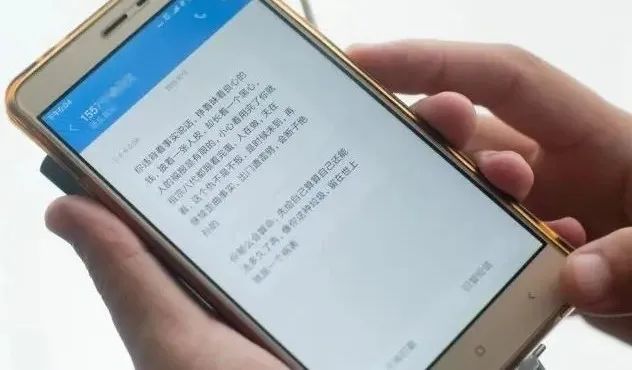

2011 年,刘李冰去解救一个陷入传销窝点的女生,在与传销分子周旋时,传销头目突然用砖头砸向他的头部,“醒来时已经在医院了,诊断为脑震荡,同行还有被刀捅伤的。”

(手机上为对方威胁短信)

除了需要承担高风险,传销解救师的工作对于时间和精力的需求也超于其他工作。为了尽快排查传销窝点,刘李冰与他的团队常常昼夜不分地进行蹲点,没有休息的时间。

为了让大家有一个基本的生活与安全保障,刘李冰一行人不再以志愿者的身份出现,转而将这项工作变为了一种真正意义上的职业。

“虽然很多人在背后议论我们,但对于不了解传销的人,面对受害者只会越闹越僵,而对于我们了解熟知传销的人,我们就会知道怎样去救人。所以如果有人相信我们,我们就会竭尽全力去解救;如果有人不相信我们,我们也只能放弃。”

在中国,从事反传销行业的有数百人,关于他们的争议从未停止。有很多人其实是不相信这个职业的,认为传销解救师比传销还黑,但刘李冰认为,大众看东西的角度不尽相同,外界的质疑与不理解,也不会影响到他们对待这份工作的态度。

刘李冰告诉记者,其实反传销已经是被政府认可了的一个行业,这个行业也间接性地帮助或者解救了很多人。

虽然一直以来是公安机关在做这个事情,但他们不可能把所有注意力都放在打击传销这一方面,所以传销解救师就可以贡献出他们的一份力量帮助受害者,帮助反传销事业。

所以如果传销存在,也就有反传销工作存在的价值,固然有传销解救师存在的意义。但对于反传销这个行业来说,不存在才是最好的价值。如果这个行业依然存在,就说明不论是生活、家庭、婚姻,许多人还在承受着传销之苦。

现如今,国内的传销依旧泛滥,反传销的路,道阻且长。“现在传销呈现出年轻化趋势,出现了不少网络传销组织,实质都一样,还是利用了人们的贪念。”

刘李冰希望在未来建立起一个全国范围内的传销数据库平台,对传销重灾区数据化监控,才能杜绝传销的蔓延。

“我们这一行是三百六十行以外的那一行,这是一个鲜为人知的江湖。”

如今33岁的山西人刘李冰正在做着他自己想做的事,“我希望别人都称我为传销解救师。”身在反传销江湖的他,在救赎别人的同时,正经历着一场漫长的自我救赎。